培養筋肉でロボットハンド 世界最大、義肢への活用期待―東大など:時事ドットコム

東京大と早稲田大の研究チームは13日、人の培養筋組織を使用したロボットハンドを開発したと発表した。5本の指が独立して動く仕組みで全長18センチあり、同種のロボットハンドでは世界最大。まだ物を持ち上げるまでの力は出せないが、将来的には義手や義足などへの応用が期待されるという。論文は米科学誌サイエンス・ロボティクス電子版に掲載された。

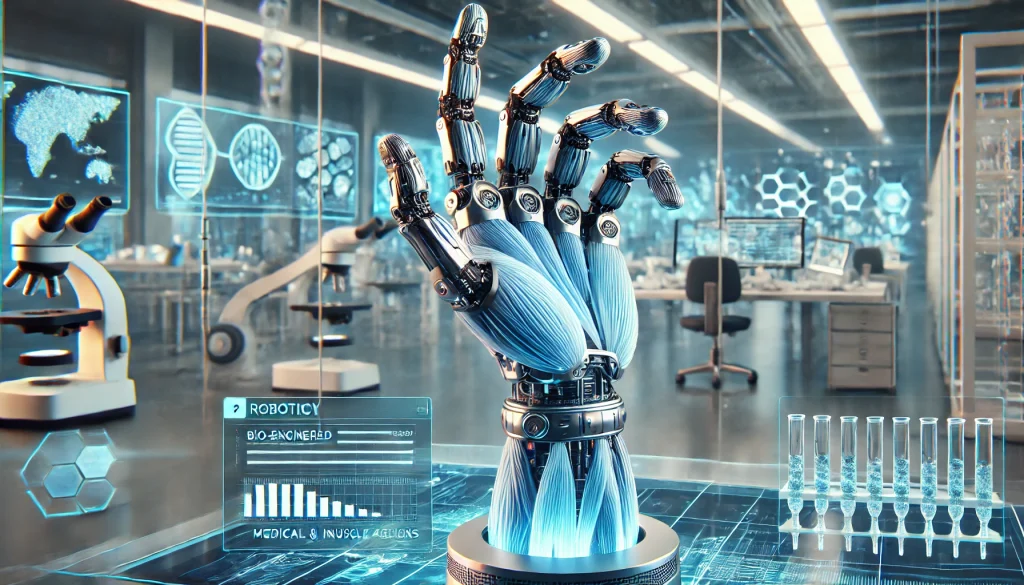

人間の筋肉を培養して動くロボットハンドが開発されました。この技術は義手や義足の進化を大きく前進させる可能性を秘めています。東京大学と早稲田大学の研究チームが共同で取り組むこのプロジェクトは、科学と医療の未来をどのように変えるのでしょうか?

培養筋肉ロボットハンドの技術的な仕組みや研究の背景、将来の応用について詳しく解説します。この技術がどのように私たちの生活を変えるのか、一緒に考えてみませんか?

培養筋肉ロボットハンドとは?

東京大学と早稲田大学の研究チームが開発したロボットハンドは、人間の筋肉細胞を培養して作られた「筋組織」を使用しています。このロボットハンドは、電気信号によって筋肉を収縮させ、指を動かす仕組みです。電気信号とは、神経が脳から筋肉へ指令を送る際に発生する微弱な電流と似たもので、これを人工的に再現することで筋肉を動かします。

全長18センチメートルのロボットハンドは、5本の指が独立して動く構造を持ち、人間の手の動きを再現します。ただし、現在のところ物を持ち上げる力は十分ではありません。しかし、この技術が進化すれば、より精密な動作が可能になるでしょう。

共同研究の背景

このプロジェクトは、東京大学のバイオハイブリッド技術と早稲田大学の精密制御技術が相互補完することで実現しました。それぞれの大学が持つ専門知識を活かし、筋組織の培養から動作制御に至るまで共同で研究を進めています。

東京大学の技術

東京大学は、バイオハイブリッド技術に関する研究を進めており、竹内昌治教授のチームが生体材料を活用したロボット開発に取り組んでいます。

早稲田大学の技術

早稲田大学の森本雄矢准教授は、義肢や人間機械インターフェース(HMI)技術を専門とし、ロボットの精密制御技術を研究しています。

このように、両大学がそれぞれの強みを活かしながら、培養筋肉ロボットハンドの開発を進めています。

技術的な課題と解決策

培養筋肉技術には、「筋肉を太くすると中心部が壊死する」という課題がありました。これは、筋組織が厚くなると内部の細胞に酸素や栄養が届きにくくなり、細胞が死んでしまうためです。しかし、研究チームは細長い筋組織を束ねることでこの問題を克服しました。この方法により、細胞に十分な栄養を供給しながら、筋肉の収縮力を向上させることが可能になったのです。

竹内教授は、「将来的にはリンゴを持ち上げる力を実現できる」と期待を寄せています。

将来の応用例

培養筋肉ロボットハンドの応用範囲は広がりつつあります。

医療分野

- 義手・義足:筋肉が動力源となることで、より自然な動作が可能になります。

- リハビリテーション:患者の筋力回復を支援する装置として利用される可能性があります。

産業分野

- 精密作業:繊細な動作が求められる製造業や食品加工に応用できます。

- 災害対応:危険な場所での作業を支援するロボット技術として活用されるかもしれません。

エンターテインメント

- ロボット俳優:人間そっくりの動作を実現し、映画や舞台での活躍が期待されます。

- 接客ロボット:柔軟な動きで物を渡すなど、人との交流がスムーズになります。

他分野への影響と未来の展望

この技術は医療だけでなく、さまざまな産業にも応用できる可能性があります。

例えば、農業では収穫作業に、製造業では精密な機械操作に活用されるでしょう。また、AI(人工知能)との連携により、自律的に判断し、環境に適応するロボットへと進化する可能性もあります。

まとめ

- 東京大学と早稲田大学が共同開発した培養筋肉ロボットハンドは、医療や産業分野での活用が期待される。

- 筋肉細胞を培養して動かす技術により、より自然な動作を再現可能に。

- 課題だった細胞壊死の問題を解決し、さらなる改良が進められている。

- 今後はAIとの連携や、より実用的な義肢への応用が期待される。

この革新的な技術が、未来の社会をどのように変えていくのか考えてみてください。

例えば、義手のさらなる進化によってスポーツや芸術の分野で新たな可能性が広がるかもしれません。また、介護や医療の現場では、より自然な動きを再現できることで、人の負担を軽減できるでしょう。もしあなたがこの技術を活用できるとしたら、どのような分野で使いたいですか?